الفكر الإسلامي

بقلم: الدكتور رشيد كهوس (*)

لقدكان الفتحُ الأعظم لمكَّة المكرَّمة في شهر رمضان سَنة ثمان؛ حيث رُفِعت رايةُ الإسلام، وانكسرتْ شوكة الشِّرْك والكفر، ودخل الناس في دين الله أفواجًا.

لقدكان الفتحُ الأعظم لمكَّة المكرَّمة في شهر رمضان سَنة ثمان؛ حيث رُفِعت رايةُ الإسلام، وانكسرتْ شوكة الشِّرْك والكفر، ودخل الناس في دين الله أفواجًا.

وهنا لابدَّ مِن وقفة عند أحداث هذا الفتح نتأمَّل فيها؛ لنرى كيف أنَّ الله – سبحانه وتعالى – إذا أراد أمرًا هيَّأ له أسبابَه.

كان سبب الفتح – كما ذَكَر أهلُ السِّير-: أنَّ قريشًا نقضتْ ذلك الصلح والعهد والميثاق الذي أبرمتْه مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث تظاهرتْ بنو بكر وقريش على خزاعة، التي انضمتْ يوم الصُّلح إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وذهب أبوسفيان إلى المدينة؛ ليسترضيَ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم- ويعتذر عمَّا وقع، لكن أمر الله كان قَدَرًا مقدورًا، فقد كان ذلك سببًا للفتح الأعظم.

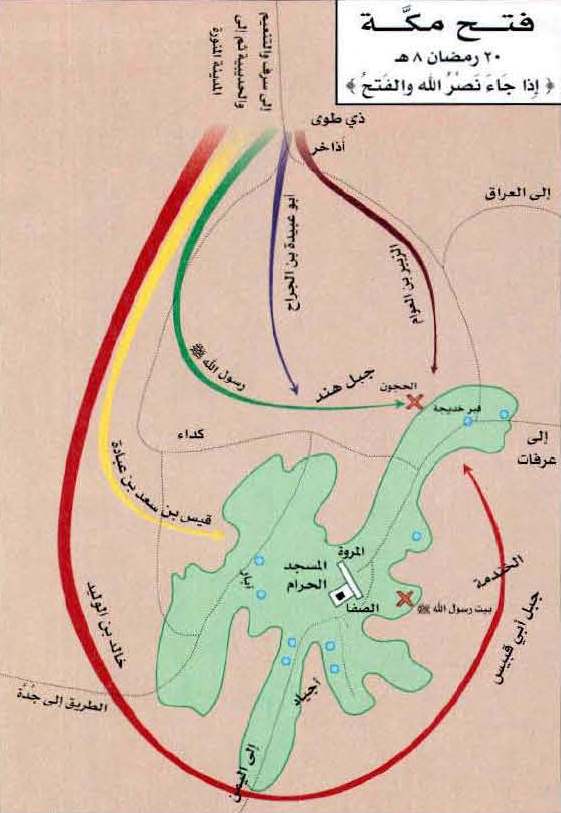

أَمَرالنبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابَه بالتهيُّئ لدخول مكَّة، فتجهَّز الناس، ومضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لسفره، وخرج لعشرٍ مَضَيْن من رمضان، فصام رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – وصام الناس معه، حتى إذا كان بِالْكُدَيْد – بين عسفان وأمَج(1) – أفطر(2).

ثم مَضَى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى نزل مرَّالظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبَّعت(3) سليم، وبعضُهم يقول ألَّفت(4) سليم، وألَّفت مزينة، وفي كلِّ القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم – المهاجِرون والأنصار، فلم يتخلَّف عنه منهم أحد، فلمَّا نزل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرَّالظهران(5)، وقد عميتِ الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبرٌ عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-(6).

ولَـمَّا رأى العباس بن عبد المطلب جيشَ المسلمين، قال: وا صباح قريش، واللهِ لئن دخل رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – مكَّة عنوةً قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنَّه لهلاك قريش إلى آخِرِ الدهر(7).

وبينما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك المكان إذ جاءَه أبوسفيان مع العباس بن عبد المطلب، فدخل في الإسلام، فحقن دَمه ودم قومه، فدخل سيِّدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مكة، وأعطى الأمان كلَّ مَن لم يقاتل؛ تعظيمًا لبيت الله الحرام، فدخل كثيرٌ من الناس في الإسلام، منهم رؤوس أهل مكَّة، فطاف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد دخوله بالبيت سبعًا، وتوضَّأ بماء زمزم.

قال الإمام ابن سعد – رحمه الله -: «وطاف رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالبيت على راحلته، وحول الكعبة ثلاث مئـة وستُّون صنمًا؛ فجعل كلَّما مرَّ بصنم منها يُشير إليه بقضيب في يده، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إنَّ الباطل كان زهوقًا، فيقع الصنم لوجهه، وكان أعظمها «هبل»، وهو وجاهَ الكعبة.

ثم جاء إلى المقام وهو لاصقٌ بالكعبة، فصلَّى خلفَه ركعتين، ثم جلس ناحيةً من المسجد، وأرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة(8) أن يأتيَ بمِفتاح الكعبة، فجاء به عثمان، فقبضَه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفتح الباب، ودخل الكعبة فصلَّى فيها ركعتين، وخرج فأخذ بعضادتي الباب والمِفتاح معه، وقد لُبِط بالناس حول الكعبة؛ فخطب الناس يومئذٍ ودعَا عثمان بن طلحة فدفع إليه المِفتاح، وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة تالدةً خالدة، لاينزعها منكم أحدٌ إلاَّ ظالم»، ودَفَع السقايةَ إلى العباس بن عبد المطلب، وقال: «أعطيتكم ما ترزؤكم، ولا ترزؤونها»(9).

ولا خلافَ أنَّه لم يجرِ في فتح مكة قَسْم ولا غنيمة ولا سَبْي؛ وذلك لِمَا عظَّم الله مِن حُرْمة البيت الحرام، وما شرَّف مكَّة به.

ولَـمَّا استقرَّ الفتح الأعظم لمكَّة، «أمَّن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الناس كلَّهم إلاَّ تسعة نفر؛ فإنَّه أمر بقتْلِهم، وإن وجدوا تحتَ أستار الكعبة؛ وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتانِ لابن خطل؛ كانتَا تغنيان بهجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب.

فأمَّا ابن أبي سرح فأسلم، فجاء به عثمانُ بن عفان، فاستأمن له رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – فقَبِل منه، بعد أن أمسك عنه؛ رجاءَ أن يقوم إليه بعضُ الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر، ثم ارتدَّ ورجع إلى مكة.

وأما عكرمة بن أبي جهل، فاستأمنتْ له امرأته بعد أن فرَّ، فأمَّنه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقدم وأسلم وحسُن إسلامه.

أما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين، فقُتِلوا، وكان مقيس قد أسلم ثم ارتد، وقتل ولحق بالمشركين.

وأما هبار بن الأسود، فهو الذي عَرَض لزينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين هاجرتْ، فنَخَس بها حتى سقطتْ على صخرة، وأسقطت جنينها، ففرَّ، ثم أسلم وحسن إسلامه.

واستؤمن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لسارة ولإحدى القينتين، فأمَّنهما فأسلمتَا(10).

فاطمأنَّ الناس لهذا الفتح العظيم، وأنزل الله السكينةَ في قلوب المؤمنين، واستبشر سيِّد الوجود – صلى الله عليه وسلم – بالفتح المبين، وارتاح إلى جمْع شمل العَرَب، وأيقن أنَّه سيعدُّهم لبناء مجتمع عمراني أخوي؛ لنشْرِ عقيدة السماء في أرجاء العالَم، ورفع رأية الإسلام في رُبوع الأرض، وازداد – صلى الله عليه وسلم – استبشارًا وسرورًا لَـمَّا طهَّر الكعبة من رِجْس الشرك، وأدران الوثنية، ونقلها مِن دياجير الظلام إلى عالَمٍ يشعُّ بالنور، ويضيء الكون.

إنَّه الفتح الأعظم، الذي أعزَّ الله به نبيَّه الكريم – صلى الله عليه وسلم – وجندَه المؤمنين المجاهدين، ورَفَع به لواء الدِّين، واستنقـذ به البلدَ الحرام وبيتَـه المشرَّف، الذي جعله هدًى للعالَمين، وموطنًا للحجَّاج الميامين – من أيدي الكفَّار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به الملأ الأعلى، ودخل الناس ببركتِه في دِين الإسلام أفواجًا، وأشرق به وجهُ الأرض ضياءً وابتهاجًا.

وهنا لايفوتنا أن نُشيرَ إلى سُنَّة من سنن الله تحقَّقت في هذا الفتح، وهي وَعْدُه سبحانه – جلَّ وعلاَ – بنصْر المستضعَفِين(11) ووراثتهم للأرض؛ قال الحق – سبحانه وتعالى-: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص:5].

* * *

الهوامش:

(1) أمج: بلد من أعراض المدينة، «معجم البلدان»، 1/249.

(2) «سيرة ابن هشام» (4/308)، «تاريخ الطبري» (2/182-183)، «في مهبط الوحي»؛ محمد بديع شريف (ص: 85)، «المغازي النبوية»؛ للزهري (ص: 86)، «أنساب الأشراف» (1/353).

(3) أي: صارت سبع مئة.

(4) أي: صارت ألْفًا.

(5) مَرّ الظهران: موضع بينه وبين البيت الحرام ستة عشر ميلاً، سُمِّيت «مر» لمرارة مياهها؛ «الروض المعطار»، (ص: 531).

(6) «سيرة ابن هشام» (4/309)، «طبقات ابن سعد» (2/134-135)، «عيون الأثر»؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دارالآفاق الجديدة، (2/217)، «إمتاع الأسماع» (1/357)، «المغازي النبوية»؛ للزهري (ص: 86).

(7) «سيرة ابن هشام» (4/310).

(8) هو: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسمه عبدالله بن عبدالعزى ابن عثمان بن عبدالدار العبدري، حاجب البيت، أمُّه أم سعيد بن الأوس، قتل أبوه طلحة وعمُّه عثمان بن أبي طلحة بأُحد، ثم أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، وشهد الفتح مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فأعطاه مِفتاحَ الكعبة، سكن المدينة إلى أن مات بها سنة اثنتين وأربعين؛ قاله الواقدي وابن البرقي؛ «الإصابة»، ترجمة (رقم: 5444) (4/450).

(9) الطبقات الكبرى، لابن سعد، 2/137.

(10) زاد المعاد، لابن القيم، 2/223.

(11) وهي سُنة الله في استفزاز الأقوام واستضعافهم، فاستضعاف الكفَّار للمؤمنين وإخراجهم مِن ديارهم وأموالهم كان من الأسباب المباشِرة، التي ورثت المؤمنين أرضَهم وديارهم، فدخلوا مكَّة فاتحين لله، شاكرين حامدين، إنَّه قانون السنن الذي لا يَحيد ولايميل؛ ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبَثُونَ خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيلاً * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَتَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً﴾ [الإسراء: 76 – 77].

* * *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، رجب 1436 هـ = أبريل – مايو 2015م ، العدد : 7 ، السنة : 39

(*) أستاذ بكلية أصول الدين بـ«تطوان» جامعة القرويين، المغرب.